乌海市海南区拉僧仲街道以党建引领为核心,构建“党小组+网格员+楼栋长”铁三角基层治理模式,通过组织重构、资源整合、服务下沉,实现基层治理从“单兵作战”到“协同共治”跨越式发展,拉僧仲街道持续深化这一模式创新,努力打造新时代基层治理的示范标杆。

从“基层治理”到“铁三角模式”,构建协同治理新格局

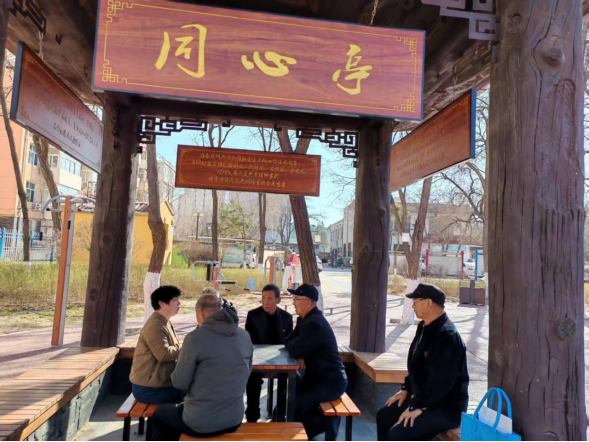

拉僧仲街道以“三级组织体系”为基础,将党建与网格化治理深度融合,形成“党小组引领方向、网格员统筹协调、楼栋长扎根一线”的治理架构。一是强化政治引领,夯实基层组织建设。街道划分118个基础网格,配备118名专职网格员、661名楼栋长,共组建28个党支部、43个党小组,延伸设立党员楼栋长、党员中心户,形成“居民党支部-楼栋党小组-党员中心户”的小区党建网格局。党小组通过定期召开党建联席会议、“民情恳谈会”“初心课堂”“吐槽大会”等,强化政治引领功能。依托各个社区“红色驿站”等开展“暖心行动”“融合行动”16次,将党的政策转化为群众语言,有效凝聚共识。二是建强干部队伍,提升专业治理能力。明确各网格员基础信息采集、矛盾化解、安全隐患排查等职能职责,网格员实时上报并跟踪处理问题,形成“巡查-上报-解决-反馈”闭环机制。充分发挥9个特色矛调工作室作用,依托入户走访排查、网格微信群、“志愿同行”微信小程序等方式收集群众需求清单和实事清单155条,截至目前,共受理办结邻里纠纷、婚姻纠纷等诉求82件,“12345”办结率达98%,实现群众诉求应接尽接、应办尽办、一站通办。三是健全自治机制,激发基层治理活力。楼栋长由退休党员、热心居民担任,既是“信息员”又是“调解员”。街道各个社区通过“大漂亮工作室”“葛大哥工作室”“张阿姨工作室”等特色调解室,楼栋长联合网格员化解矛盾纠纷516起,实现“小事不出网格”。楼栋长还通过微信群收集“微心愿”,精准对接群众需求,为困难群体完成141个微心愿。

从“要素整合”到“治理共同体”,完善共建共治新机制

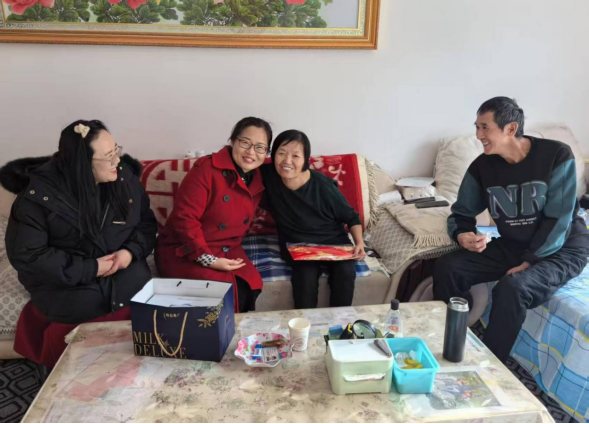

拉僧仲街道以“需求导向、资源整合、精准服务”为原则,创新“三单三员一平台”机制,推动治理效能全面提升。一是聚焦民生需求,实施精准服务供给。通过入户走访、线上问卷等方式收集群众需求,开展帮办代办1592件、上门服务320件、为36个家庭提供临时救助,并分类为“公家事、大家事、自家事”,实现“三事分流”。通过街道牵头协调,有力维护辖区安定和谐。二是统筹资源配置,构建多元协同体系。建立“资源-需求-实事”三张清单匹配机制,推行“群众点单、社区派单、包联单位接单”的“菜单式”服务,推动65个机关企业事业单位、1136名在职党员到社区报到,发布报到任务165个,解决管道堵塞、院墙垮塌、屋顶修缮、增设沙池等群众关切问题216件。三是推进数字赋能,建设智慧治理平台。通过“连心桥”APP等网上平台,实现问题“一键响应”。智慧平台整合缴费、报修、政策宣传等功能,全力推进8个综治中心建设提质增效,搭建“街道-社区-物业-小区”四级监控管理体系,并将“雪亮工程”监控体系延伸至小区,在58个小区内安装监控探头1751个,构建“四级监控管理体系”,通过数据分析预测矛盾风险,推动治理从“事后处置”转向“事前预防”。

“铁三角”模式实施以来,拉僧仲街道基层治理实现三大转变。一是创新治理模式,增强服务管理效能。“枫桥解纷站”品牌调解室入驻街道综治中心,调解室择优选聘专职调解员、民警、律师、法官、心理咨询师等调解人员,凝聚多方力量主动参与矛盾化解,建立了例会通报、协同化解、定期培训等工作制度,依托“12345”市民服务“接诉即办”工作机制、信访代办等有效措施,累计受理分流民情实事756件,办结率达98%,基层治理从“被动应对”转向“主动服务”,对人民群众诉求一站式受理、一揽子调处、全链条解决,实现群众来访“只进一扇门”、矛盾纠纷化解“最多跑一地”。二是完善评价体系,提升群众满意度。因地制宜打造37℃平安家、五彩联盟·建设幸福家园、“心”起点,幸福苑等8个“一社一品”社区服务品牌,建成21个党群服务“红色驿站”“小哥驿站”“红蜂驿站”,提供“蒙青青课堂”“错时服务”等特色项目;通过“一刻钟生活圈”打造便民服务矩阵,居民满意度达100%。三是优化治理生态,培育持续发展动能。103名志愿者组成治安巡逻队,8个调解委员会65人覆盖全街道,创新“六步调解”法,构建“一核多元、联动联调”的“大调解”工作格局,依托“136+”社区治理模式激发居民自治活力,通过协调督办机制共解决158件事,化解矛盾196件。

拉僧仲街道的“铁三角”模式,是党建引领基层治理现代化的生动实践。通过将组织力、专业力、群众力深度融合,将党的组织优势转化为治理效能,推动居民从“旁观者”变为“参与者”,构建“人人有责、人人尽责”的治理共同体充分激活了基层治理的“一池春水”,为构建共建共治共享的基层治理格局提供可复制、可推广的鲜活经验。